0 引言

1 文献综述

2 研究设计

2.1 研究方法

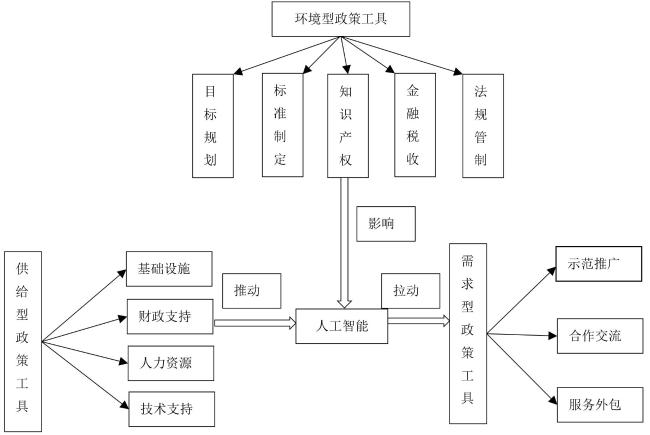

2.2 基本政策工具分析框架

图1 政策工具对人工智能技术产业发展的影响Fig.1 The impact of policy tools on the development of artificial intelligence technology industry |

表1 人工智能技术产业发展政策工具描述Table 1 Description of policy tools for the development of artificial intelligence technology industry |

| 政策工具类型 | 二级政策工具要素 | 二级政策工具含义 |

|---|---|---|

| 供给型 | 基础设施 | 政府通过建设和完善基础设施,如网络、计算设备、创新平台、实验室、系统等,为人工智能技术产业高质量发展提供必要的资源 |

| 财政支持 | 政府通过财政拨款、财政补贴、专项资金等形式为人工智能产业发展提供财力支持 | |

| 人力资源保障 | 政府通过人才引进、教育培训和业务规划等措施为人工智能产业发展提供人力保障 | |

| 技术支持 | 政府为人工智能技术产业发展提供技术支持,如关键、核心技术的研发与创新 | |

| 环境型 | 目标规划 | 政府基于人工智能产业发展需要,提出发展目标、基本原则、指导思想、规划、计划等 |

| 标准制定 | 政府为保障人工智能技术产业有序发展制定行业标准、技术方案、质量评价体系等 | |

| 知识产权保护 | 强化人工智能领域知识产权保护,推动创新成果知识产权化,具体措施包括提供咨询服务、制定收益分配、明确主体责任等 | |

| 金融税收 | 政府通过贷款、投融资、奖励、税收减免等经济手段推动人工智能技术产业发展 | |

| 法规管制 | 政府围绕人工智能产业发展制定系列强制性措施,规范、引导人工智能技术产业有序发展 | |

| 需求型 | 示范推广 | 政府通过建立试点、建设示范项目等推广成功经验,并积极促进人工智能基础研究的成果转化,从而加快人工智能相关工作的推进 |

| 合作交流 | 政府通过鼓励海内外企业、社会组织、个人等之间展开合作与交流,在引进人工智能技术发展相关经验的同时推动人工智能产业进一步发展 | |

| 服务外包 | 政府通过委托服务的方式,引导企业、科研机构等参与人工智能项目的研发,以推动人工智能产业快速发展 |

2.3 政策文本选取与编码

表2 部分政策工具编码示例Table 2 Examples of coding for some policy tools |

| 序号 | 政策工具类型 | 政策条目编码示例 | 文件来源 |

|---|---|---|---|

| 1 | 基础设施 | 加快智能化网络基础设施建设,增加适应人工智能发展的基础服务供给 | 《黑龙江省人工智能产业三年专项行动计划(2018—2020年)》 |

| 2 | 技术支持 | 引导开展云计算、人工智能等基础前沿技术攻关,形成一批技术成果 | 《贵州省人民政府关于促进大数据云计算人工智能创新发展加快建设数字贵州的意见》 |

| 3 | 标准制定 | 开展人工智能技术研发、科技成果转化和行业标准制定等工作 | 《广东省新一代人工智能发展规划》 |

| 4 | 法规管制 | 推动人工智能相关政策法规建设,指导、协调和督促人工智能工作部署实施 | 《甘肃省新一代人工智能发展实施方案》 |

| 5 | 示范推广 | 通过实施人工智能科技重大专项,开展应用示范 | 《天津市人工智能“七链”精准创新行动计划(2018—2020年)》 |

| 6 | 合作交流 | 鼓励并支持有条件的机构和企业,加强与全球顶尖人工智能研究机构和企业合作互动 | 《湖南省人工智能产业发展三年行动计划(2019—2021年)》 |

| 7 | 服务外包 | 开展制造能力外包服务,推动中小企业智能化发展 | 《浙江省新一代人工智能发展规划》 |

2.4 研究变量选取与校准

2.4.1 条件变量选取

2.4.2 结果变量选择

2.4.3 变量数据校准

表3 结果变量和条件变量的测度标准和校准Table 3 Measurement standards and calibration of outcome and conditional variables |

| 变量分类 | 变量名称 | 完全隶属(0.95) | 交叉点(0.5) | 完全不隶属(0.05) |

|---|---|---|---|---|

| 结果变量 | 评价指数(INDEX) | 81.170 | 13.190 | 4.010 |

| 条件变量 | 基础设施(JCSS) | 19.900 | 7.500 | 2.000 |

| 技术支持(JSZC) | 18.950 | 7.500 | 1.000 | |

| 目标规划(MBGH) | 7.950 | 3.000 | 1.000 | |

| 示范推广(SFTG) | 16.950 | 8.000 | 2.050 | |

| 合作交流(HZJL) | 12.000 | 5.500 | 2.000 |

3 定性比较分析

3.1 单变量必要性分析

表4 必要条件分析结果Table 4 Necessary condition analysis results |

| 前因变量 | 结果变量INDEXfs | 结果变量~INDEXfs | ||

|---|---|---|---|---|

| 一致性 | 覆盖度 | 一致性 | 覆盖度 | |

| JCSSfs | 0.674 339 | 0.713 471 | 0.581 557 | 0.650 259 |

| ~JCSSfs | 0.669 442 | 0.602 203 | 0.743 744 | 0.707 049 |

| JSZCfs | 0.595 984 | 0.626 029 | 0.592 215 | 0.657 407 |

| ~JSZCfs | 0.673 849 | 0.609 929 | 0.663 114 | 0.634 309 |

| MBGHfs | 0.620 47 | 0.673 22 | 0.635 31 | 0.728 48 |

| ~MBGHfs | 0.749 755 | 0.660 483 | 0.715 014 | 0.665 66 |

| SFTGfs | 0.586 68 | 0.577 071 | 0.666 821 | 0.693 16 |

| ~SFTGfs | 0.688 051 | 0.661 488 | 0.593 142 | 0.602 637 |

| HZJLfs | 0.649 853 | 0.679 816 | 0.571 826 | 0.632 172 |

| ~HZJLfs | 0.648 384 | 0.588 968 | 0.710 38 | 0.681 939 |

*注:“~”表示该变量缺乏或不存在 |

3.2 组态效应分析

表5 中国人工智能技术产业高质量发展驱动路径组态分析Table 5 Configuration analysis of the driving path for high-quality development of China's artificial intelligence technology industry |

| 条件变量 | 人工智能高质量发展指数INDEX | ||

|---|---|---|---|

| H1 | H2 | H3 | |

| 供给型 | |||

| 基础设施(JCSS) | ● | ○ | ● |

| 技术支持(JSZC) | □ | ● | |

| 环境型 | |||

| 目标规划(MBGH) | ○ | ||

| 需求型 | |||

| 示范推广(SFTG) | ■ | ○ | □ |

| 合作交流(HZJL) | □ | ● | ○ |

| 原始覆盖度 | 0.299 706 | 0.410 872 | 0.299 216 |

| 唯一覆盖度 | 0.091 576 8 | 0.166 014 | 0.036 239 |

| 解的一致性 | 0.914 798 | 0.796 015 | 0.916 042 |

| 总体覆盖度 | 0.585 211 | ||

| 总体一致性 | 0.805 799 | ||

*注:●和○表示核心条件和辅助条件存在;■和□表示核心条件和辅助条件缺失;“空白”表示条件可能存在也可能不存在 |